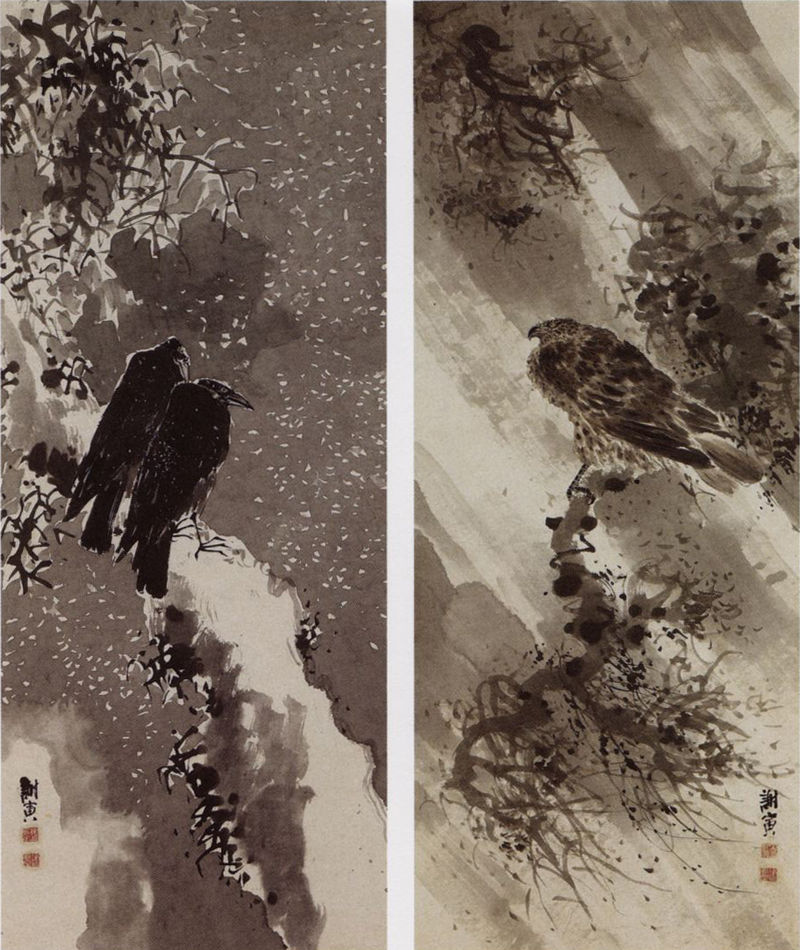

与謝蕪村「鳶鴉図」

※作品の解説や紹介が目的ではありません。正しい/正しくないなどは置いておいて、自分の感じたこと、考えたこと、想像したことを自由に書きたいと思います。

今日は与謝蕪村「鳶鴉図」について見ていきたいと思います。

対幅となっているこの作品には両方の中心に耐え忍ぶ鳥が描かれている。一方は鴉、他方は鳶。一方は雪のしんしんと降る冬の厳しい寒さという静的な試練に対してであり、他方は枝木をもぎ取らんばかりの激しい風という動的な試練に対してである。

こんな疑問が頭によぎる。なぜ左幅における鴉は2匹でないといけないのか。問いを言い換えると、動的でなく静的な厳しさに耐えるには何が必要なのか。そんなことを考えたい。

絵画に流れる時間。一方は変化を微分して捉えると瞬間的な変化は小さいが、着実に前へ進む時間のもたらす微々たる変化の堆積が、枝に重くのしかかる雪によってそのまま表されている。他方における変化は対極であり、過去との連続性も未来との連続性もないが、その瞬間における激しい変化が不定期的に、そして繰り返し行われている。

動的な激しさがもたらす試練もしくは危険性は外的なものである。自分の身を飛ばされるかもしれない、もしくは何かが飛んできて自分を襲ってくるかもしれない。そんな試練に立ち向かうには当事者の意識は常に外を向くだろう。動的な試練がもたらす危険の根底には不確実性がある。いつどこから何がやってくるか分からない。だから、言ってしまえばある瞬間に起きたことに対してその都度臨機応変に対応していくしかない。鳶が今いる枝がいつ折れるか分からないが、それは折れた時に考えればいい話で、そこには過去とも未来とも連続してなくて、ただその瞬間での外的な事象への対応能力が必要となる。

対して静的な試練には激しい表面上の変化はない。外から何かが襲いかかってくる訳でもない。しかし静的な試練は精神面をじわじわとえぐってくる。時間が連続的であるがゆえに、外的変化の欠乏は当事者に先の見えない無限地獄を見せる。そうなると当事者の意識は必然的に内側を向くはずだ。静的な試練は逆に確実性を根底に据える。時間は連続的に流れ、出来事は過去、現在、未来へと連続して展開される。今起きていることは次の瞬間にも確実に継続される(未来に雪が降り止んだとしても冬の寒さは継続される。また、冬の寒さも言ってしまえば一過性のもので過ぎれば春がくる訳だが、それは時間のスケールの違いの話であって、今は対幅であるこの絵画における時間について考えている)。次の瞬間もそしてその次の瞬間も連続的に試練が続くと分かれば当事者はどう試練に立ち向かえば良いか。ここで今回の問いに戻ってきた。動的な試練では起きた事象にその都度、当事者を取り巻く環境や彼らの生きる世界を変えることで対応できるが、静的な試練では外的な環境をどうにかすることはできない。なぜなら現在は過去からの連続性の結果であるからである。でも確実にできることがある。それは当事者自身が自分の心の持ちようを変えることである。いくら彼らの身をおく外的環境が過酷なものであっても、そしてそれが連続的であるとわかっていても、当事者の心の持ちよう次第で状況を変えられる。いや、変えなければ試練には立ち向かえないのだろう。そう考えると、当事者の心の持ちようを変える最良の方法は、同じ気持ちをシェアすることであり、それは他者の存在を積極的に認めることに繋がる。左幅に映る2匹の鴉はお互いに存在を肯定しあった結果であり、どちらか一方が死ねばそれは他方の死も意味し、2匹の関係性は自分と相手といった2つに分けられるものではない言わば運命共同体である。他者の存在を積極的に認めなければ、自分も存在し得ない。

異なる試練に対して、それぞれがそれぞれの生き得る道を模索した結果のあり様がこの絵から感じられる。なんとも感慨深い。

もしかしたらこれは西洋と東洋、とりわけ日本の生存戦略にも通じることかもしれない。これは推測でしかないが、自由意志を尊重するキリスト教を宗教に据えるヨーロッパでは大陸も陸続きであったこともあり、自分の取り巻く環境を容易に変えることで当事者に降り注ぐ試練に対応するという戦略をとった。他方で日本では良くも悪くも社会的立場は獲得するものよりか、もとより与えられたものとするならば、取り巻く環境を変える事は難しくなるが、他者の存在を積極的に認めて自分の心の持ちようを変えるという戦略をとった。ここは何のファクトも参照していないから今後考えていきたい。

ではでは。

与謝蕪村 「若竹図」

※作品の解説や紹介が目的ではありません。正しい/正しくないなどは置いておいて、自分の感じたこと、考えたこと、想像したことを自由に書きたいと思います。

今日は与謝蕪村の俳画を見たいと思います。

「若竹や はしもとの遊女 ありやなし」

"はしもと"というのは地名。"ありやなし"は"ありやなしやと"の省略で、いるのだろうか、いないのだろうか、無事でいるのだろうかというもの思いを表す言葉。

若竹を見て、ふとはしもとの遊女が今は何をしているだろうか、無事にしているだろうかと思いを馳せている情景が頭に浮かぶ。

この俳句に流れる時間は”いま”である。はしもとの遊女と出会ったのは過去の出来事だけど、”ありやなし”と、その彼女へ思いを馳せているのは現在の若竹を見た瞬間である。

風に吹き揺られる若竹が作る音や、若竹の間からまばらに見える奥の景色から(おそらくはしもとにも若竹があったのだろう)、過去に出会った女性が連想され、ふと思いを馳せる。そんな瞬間は現代を生きる僕たちにもないだろうか。普段は忘れているが、あるきっかけでふと過去に出会った、恋した人を思い出し、今は何をしているのだろうかと思いを馳せる。おそらく蕪村はこの詩を読んだ1時間後くらいにはまたはしもとの遊女のことは忘れているだろう。若竹が目の前にいたあの瞬間に馳せた彼女への思いは、おそらく計り知れないほどの深さに達していただろうが、瞬間の意味する程度の差はあれど、次のステップわざわざ手紙を送ったり、はしもとに行って探したりはおそらくしないだろう。現代を生きる僕たちはどうだろうか。インターネットの恩恵で、メールやラインを使えば瞬時に人と繋がれる。でも、その思いを馳せた瞬間にスマホを取り出し、連絡を取れたらもしかしたら再会が叶うかもしれないが、多くの人は家帰ってから連絡してみよだのなんとか言っているうちに、そのこと自体忘れたり、覚えていたとしても「ま、やっぱりいっか」と連絡をとらないように思える。

そんなふとしたことで連想されるある瞬間のもの思ひを蕪村はこの17音節の極めて短い俳句の題材として選んだ。普段僕たちがなんでもなかったと忘れてしまうようなある瞬間の当人の心理状態の変化に蕪村は注目し、それを芸術へと昇華させた。

以上が俳句についてたが、俳画の方はどうだろうか。

書を見てみると筆法が下の若竹の画と同じことに気がつく。書の画への侵入と考えることができる。

細長い線と、自由に筆を走らせたことが想起される葉によって若竹が描かれ、その間からかすかに顔を覗かせる家屋を見て取れる。その家屋にはおそらくはしもの遊女がいるであろう。

若竹と家屋で使われている墨が異なることに濃淡を見れば気づく。上でも述べたように、はしもとの遊女との思い出は過去のものであるが、この俳句に流れる時間はいま現在の若竹を見ている瞬間である。つまり、昔出会った遊女のことをふと思い出し、彼女はいま何をしているだろうかと思いを馳せているが、その瞬間のいまと時間の前後の関係性は皆無であると思える。何もないところから若竹を見てふと彼女を思い出し、瞬間の程度の差はあれど、その瞬間が終わればその彼女は蕪村の頭からは消えている。その瞬間にのみ存在した蕪村の心理的変化の様子が濃淡の差に現れたのではないか。その瞬間が終わるとさっきまで見えていた家屋は消え、若竹だけがそこに残る。その時には蕪村の頭に遊女は存在していないだろう。

林十江 「双鰻図」

※作品の解説や紹介が目的ではありません。正しい/正しくないなどは置いておいて、自分の感じたこと、考えたこと、想像したことを自由に書きたいと思います。

参照:東京国立博物館(C0021712 鰻図 - 東京国立博物館 画像検索)

参照:東京国立博物館(C0021712 鰻図 - 東京国立博物館 画像検索)

新年1発目の今日は林十江の「双鰻図」について見たいと思います。

まず素直な感想として線が美しい。不鮮明である部分(上部の墨で塗られた部分)から抜け出して、透明な透き通った世界へとやってきた2匹の鰻。水中を泳ぐ彼らの身体が作り出す曲線は美しく、そんな2匹は身体を交差させて今出会おうとしている。画面上部だけが塗られているために、雲からすり抜けてきたようにも見える。

2匹の鰻は何をしているのだろうか。僕には人間の小さい子供がじゃれあって、追いかけっこしている姿が目に浮かぶ。彼らも水中の中で無邪気に遊びとして追いかけあいっこしているのではないだろうか。画面上部の墨で塗られた部分も、彼らの過去の軌跡が合成されて塗られているように見える。著者の筆の跡から見ても、あらゆる方向に向けて筆をふるっていることが見て取れる。くねくねとじゃれあっていた場所から、まだ真っ新な空間へと飛び出してきた。そんな風に見えなくもない。新たな空間に飛び出した最初だけ彼らの動きは鮮明にそして美しく捉えられる。しかし、その新たな空間もやがて彼らが遊びまわることで上部同様に不鮮明になり見ることはできなくなる。その一瞬の間だけ鮮明に現れる彼らが生み出す線は美しくもあり、同時にすぐに消えてしまうという儚さもある。

気になるのが、この鰻の長い線。なぜこの長い線を描くに至ったのか。おそらく本当に林十江にはこの絵のように鰻が見えたのだと思う。時間に対する感覚が現代を生きる我々とは異なるのではないだろうか。鰻の進んだ軌跡が現在の鰻と合成される。時間はグラデーションのように流れ、過去からの連続性がしばらくの間は昔の人は捉えられていたのかもしれない。

以前チームラボの作品を佐賀の御船山楽園で見たことがあるが、そこでの作品はこの林十江の作品をアップデートしたのではないだろうか。確か鯉だったけど、非常に美しくも儚い作品であったことを覚えている。

長谷川等伯『松林図屏風』

※作品の解説や紹介が目的ではありません。正しい/正しくないなどは置いておいて、自分の感じたこと、考えたこと、想像したことを自由に書きたいと思います。

今日は長谷川等伯の松林図屏風について見てみたいと思います。

長谷川等伯の得意とする墨の濃淡で表現する空間操作は何を生み出しであろうか。一番最初に感じたのは余白。それは画面に何も描かれていない空白の部分を指しているのではなく、絵がそれ単体では完結していないということ。つまり鑑賞者が入り込み、そしてさまよい、自由に歩き回れる余白が存在しているということ。この絵ではそれが顕著だ。画面中央と右端に濃い墨描かれた木の間には余白が存在する。余白に向けて墨の濃度が薄くなって木が描かれている。まるでその先の余白の世界へ迎え入れらている気持ちさえしてくる。墨の濃度のグラデーションに僕の体がふわっと絵に入り込んでいける感覚がある。等伯が描いたのはあくまでも入り口まででそこから先の世界は鑑賞者次第によって変化し、全く同じ世界は存在し得ない。

もう一点注目すべき点は、枝についている葉の描き方。無数の鋭い線の重なりで描かれているのがみてわかる。墨の濃淡関係なく、全ての木の枝につく葉は同じように描かれている。なぜそのように描いたのであろうか。最初に見た時の感想は、動物の毛に似ているなということ。しかも単なる毛ではなく、動物が怒った時や威嚇している時の毛が逆立っている感じに似ているなという印象を受けた。何か、木の持つ生命力を表現する手法としての線描画なのかもしれない。

今回はこの辺で終わります、では!

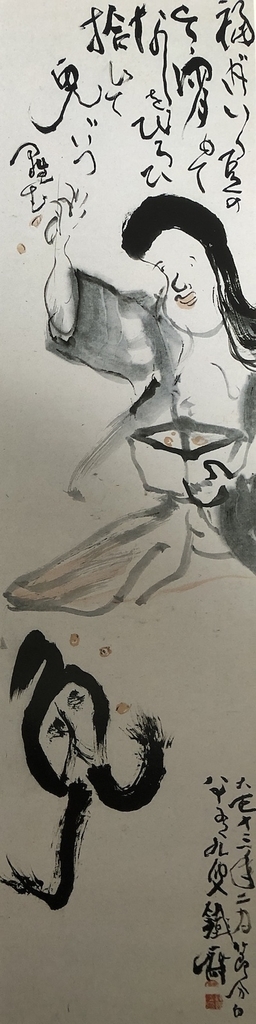

富岡鉄斎 「福内鬼外図」

※作品の解説や紹介が目的ではありません。正しい/正しくないなどは置いておいて、自分の感じたこと、考えたこと、想像したことを自由に書きたいと思います。

この絵は、とにかく面白い。作者である鉄斎がいかにユーモアに溢れた人間であり、かつ純粋無垢な遊び心を持って絵画に挑んでいたかが垣間見える作品でもある。鬼という文字を鬼に見立てて追い払っているが、その鬼が逃げる姿の滑稽具合がなんとも言えない愛くるしさを持っている。見ていてクスッと笑えると同時になんだかほっこりする気持ちになれる。女性の顔は豆そのものになっているようにも見えるけど、昔の女性は大抵こんな風に描かれることが多かったかなとも思う。

注目したいのはそこだけではない。特徴的な書を見てみよう。うまく表現できないがひょろひょろっとこの絵の滑稽味と合致した線で描かれている。また、書と女性の関係性も面白い。書で用いられた線がそのまま女性にも適用されているのが分かり、書と一体となっているし、書の延長上に女性が存在している。そういった中での鬼である。つまり、鬼という文字が鬼に見立てられた理由はそこにあるのかもしれない。女性に内在している鬼を外へ追い払うという意味においても、女性は書の延長上に存在しなければいけなかったし、鬼は絵画による侵入はあるものの書として存在しなければいけなかったのかもしれない。逃げている鬼の姿が、文中の「鬼」の文字と非常に似ていることからも、文中からひょいっと飛び出し逃げてきた様子が想像できる。

これを描いたのが89歳っていうのがまた、彼の生き様を表しているような作品だと勝手ながら感じた。

富岡鉄斎 「立志起家図」

※作品の解説や紹介が目的ではありません。正しい/正しくないなどは置いておいて、自分の感じたこと、考えたこと、想像したことを自由に書きたいと思います。

今日は富岡鉄斎について見ていきたいと思います。

この絵を一目見ただけで、いかに鉄斎が自由に遊び心を持って絵を描いていたかがわかる。文字で木が作られている。その文字の語尾には「き」の文字があり、それと木をかけているのだろう。三人の男の表情も非常に豊かで楽しそうだ。下で木ノ実を集めている二人の男と、かなり高い位置で集めている一人。鉄斎の絵に出てくる人間はとても優しく、見ている側がにこやかな快い気分になる。公園で小さい子供たちが無邪気に遊んでいるのを微笑みながら見守る感じに似ている。色がそのようにしているのだろうか。この絵を描いている時の鉄斎の顔にも笑みがこぼれていたのだろうなと勝手に想像する。

文字が絵画に侵入している訳でも、絵画が文字に侵入している訳でもなく、ただ1つ彼の遊び心がこの絵を描かせたような気がする。絵と文字を分けて、木の絵を描くくらいならいっそのこと、文字で木を作っちゃえっていう感じで。

やはり遊び心も芸術には欠かせない1つの要素であると鉄斎は教えてくれる。彼自身は自覚的にそれをやっていた訳ではなく、子供が遊ぶのと同じように、彼も遊び心を持って絵を描いていただけなのだろう。その純粋無垢な素直さがこの作品を生み出しのだと思った。

江戸絵画の文雅 ─魅惑の18世紀 at 出光美術館

※作品の解説や紹介が目的ではありません。正しい/正しくないなどは置いておいて、自分の感じたこと、考えたこと、想像したことを自由に書きたいと思います。

今日は先日見に行った出光美術館で開催されていた展覧会について感じたことを残しておきたいと思ったのでそれについて書きます。

展覧会のタイトル通り、江戸時代に活躍した作家達の作品が展示されていました。結構満足できた展覧会でした。

まず白隠。白隠は禅画家として有名な画家の一人。白隠の作品を見て面白いと思ったのは、作品から少し彼の性格が見て取れるところにある。というのも禅画では絵と文字がセットとなっている場合がほとんどで、今日の展示作品もそうだった。書に関しては、はじめと終わりに印が押してあってその間に4〜5行ほど縦書きで描かれている。けどよく見ると最後の2、3行は白隠が書きながら紙に入りきらないと思ったのか、露骨に右斜め下に字が傾いている。僕たちでも日頃文字を書いていたら似たような経験はあると思うが、それを絵の中の書でも同じように無理やり書き入れて尚且つそれで良しとしてそのまま作品として仕上げている彼の心の持ちように惹かれた。普通ならもう一度書き直そうとしてもおかしくないけど、彼は違う。「ええい構わん」みたいな感じで描いている白隠の姿を想像すればそれだけで可笑しく、愛らしくさえ思えてくる。時代を超えて今や美術館というある意味、芸術と日常が切り離された場所で展示されることになるとは彼は思いもしなかっただろう。

今回の展覧会では多くの屏風絵が展示されていた。あまり本物の屏風絵を見たことなかったので新鮮だった。まず普通に「でかっ」というのが素直な感想。疑問に思ったのは、画家は描く前からある程度折り目がついたときにどうなるかも考えているのかということ。もちろん描くときは平面にして描いているだろうけど、折りたたまれたことも考えながら構図も考えているのだとしたら凄い。また屏風の発明は、絵が立体的に見えるということだけでなく、絵を正面から以外でも楽しめるということだろう。つまり視点が固定されておらず、実際に斜めから絵をみてみたらそれはそれで斜めから見える部分だけで絵が成り立っていた。この事実が分かったとき結構興奮した。美術館でガラス越しに展示されていたらみんなどうしても正面からばかり絵を見がちだけど、斜めから見てみるとまた違った景色が表れて何倍も絵が楽しめる。

全体を通して感じたのはやはり、日本の芸術というのは極めて日常生活と共に成立していたということを強く感じた。屏風にしても掛け軸にしても、皿や茶碗などの工芸品にしても日常とは切っても切り離せないものだったはずだ。そのことを分かっていてもやはりそれが美術館という美術を日常から切り出したものの象徴のような場で展示されている訳だから少し違和感を覚える。江戸時代の絵画とかをみると、その絵の中に当時の人々の暮らしの中に違和感なく屏風やら掛け軸が存在しているのが分かる。日常から切り離して一面的に美を捉えて終わってしまうことには悲しみを覚える。どこか現代のストリートアートで起きている論争と似通っている事がある。バンクシーの作品が切り離されてオークションで高値で売れてしまっていることとか。反論として考えられるのは、そのままにしていたら作品が壊されてしまうというのがある。もちろん芸術作品を保存して未来の人々がそれらの作品を見て触れることができるようにすることは本当に大切なこと。今回こうやって作品群を見る事ができたことには本当に感謝でしかない。

だけど、美というものは断片的に切り出して保存できるほど単純なものではないはずだとも思う。花のようにあるとき見たら花が咲いていて色鮮やかで美しいけれど、少し時間が経ってから見てみるとその時には萎れて異臭を放ち死んでいるかもしれない。美と醜は対立するものでもなければ、切り離せるものでもなく、本来は複雑に混ざり合っているものだと思う。よくわからなくなってきたのでここら辺にします